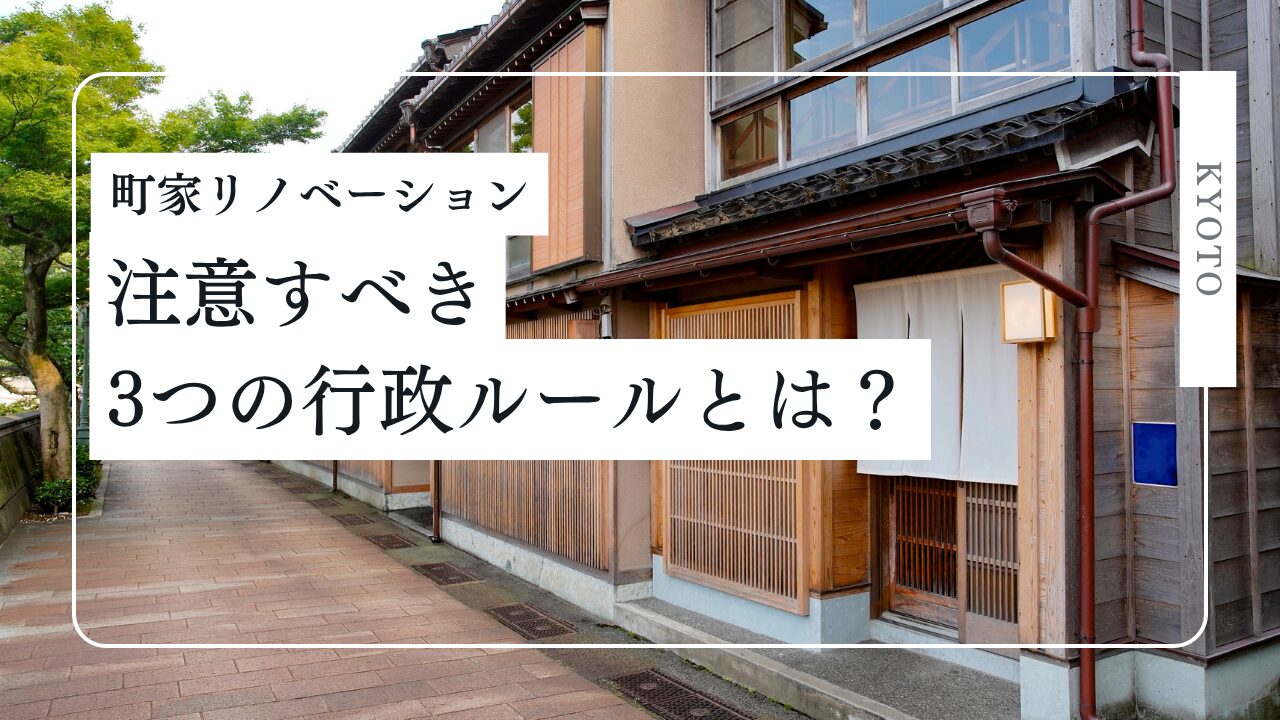

~ 伝統と暮らしを両立するためのポイント解説 ~

京都市で町家をリノベーションしたい――

そんなときに立ちはだかるのが、「京都ならではの行政ルール」です。

歴史ある街並みを守るため、他の都市とは異なる建築規制や文化的配慮が必要とされます。

この記事では、京都市で町家をリノベーションする際に知っておくべき3つの行政ルールを中心に、具体的な注意点を解説します。

1. 景観条例による「外観の制限」

京都市では、景観条例により建物の外観に関する細かいルールが定められています。

◆ 対象エリア例

- 伝統的建造物群保存地区(祇園・上京・東山など)

- 歴史的風致形成建造物区域

- 近景・中景保全区域 など

◆ 規制内容の例

- 屋根材は“瓦”や“黒・茶系の和風素材”に限定

- 外壁の色は「京都市景観色」から選ぶ

- 窓の大きさやガラス素材にも制限あり

- 看板・照明などのデザインにも規制

→ 事前に建築士と相談しながら**「景観デザインガイドライン」**を確認するのが重要です。

2. 文化財・歴史的建築物としての届出・制限

◆ 登録文化財・指定文化財の場合

- 所有者であっても勝手に改修・取り壊しは不可

- 工事には京都市文化財保護課の許可が必要

- 素材・工法・構造に関しても“保全”が最優先

◆ 無指定町家でも「町家データベース」登録済みの可能性あり

京都市では独自に町家を調査・登録しており、解体・改修の際には届出が義務付けられるケースも。

3. 耐震・防火性能の基準を満たす必要あり

町家は築100年を超える建物も多く、現在の耐震・防火基準に満たないことがほとんどです。

◆ 行政からの要請ポイント

- 耐震診断の実施(補助制度あり)

- 木造建築物への準耐火構造化

- 防火扉や火災報知器の追加設置

- 隣接建物との延焼距離の確保

町家の風情を残しつつ、現代の安全基準に適合させる設計が求められます。

+α|補助金や支援制度も積極的に活用しよう

京都市では、町家の保全・活用を推進するための各種補助制度が用意されています。

例:

- 京都市伝統建築物保全改修補助

- 京都府町家リノベーション支援補助金

- 住宅省エネ2024キャンペーンとの併用も可能

補助金は年度ごとに内容が変わるため、工事前の早い段階で調査・申請相談を。

まとめ|“京都らしさ”を活かすにはルール理解が第一歩

町家のリノベーションは、単なる古民家再生ではなく、

歴史ある街並みを未来へつなぐ責任あるプロジェクトでもあります。

だからこそ、

「知らなかった」では済まされない行政ルールへの理解が不可欠です。

京都市で町家リノベーションを検討している方は、

まずは景観・文化財・耐震の3つの視点から、プロと一緒に計画を立てましょう。