再建築不可物件は「安く買えるがリスクが高い」と言われる不動産の代表格です。

しかし、リノベーション(再生)という選択を取ることで、

“住めない物件”を“価値ある資産”に変えるケースも増えています。

再建築不可でもリノベできるって本当?どこまで改修していいの?

解体も建て替えもできないなら、どんなリノベが現実的なんだろう?

確かに再建築不可には制約がありますが、

「条件を正しく理解して施工計画を立てる」ことで十分活用できるケースもあります。

この記事では、再建築不可物件のリノベーションを成功させるために知っておきたい

法的ルール・施工上の注意点・補助金活用・実際の成功事例までを詳しく解説します。

再建築不可物件とは?定義と背景を整理しよう

まずは基本の定義を確認しておきましょう。

再建築不可物件とは、

「現行の建築基準法に適合していないため、建て替えができない建物」を指します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な理由 | 接道義務を満たしていない(建築基準法第43条) |

| 接道義務 | 幅員4m以上の道路に2m以上接していない |

| 建て替えの可否 | 原則不可(既存不適格建築物扱い) |

| 売買価格 | 一般的に市場価格の50〜70%程度 |

| リノベーション | 建替え以外の「修繕・改修」は原則可能 |

「再建築不可=工事禁止」ではありません。

構造を変えない改修や内装リノベーションは許可不要で行えます。

関連記事:中古住宅を買ってフルリノベーション!予算・工期・工事範囲のリアル

再建築不可物件のリノベでできること・できないこと

「建て替え不可」といっても、リフォームやリノベーションには明確な線引きがあります。

| 区分 | 可能な工事 | 不可・制限される工事 |

|---|---|---|

| 内装リフォーム | 壁紙・床・水回り・間取り変更(非構造部) | — |

| 外装・屋根 | 塗装・葺き替え可(構造変更を伴わない) | 屋根勾配変更や高さ変更は不可 |

| 増築 | 原則不可(建築確認が通らない) | 増築・減築・建替え |

| 構造補強 | 耐震補強・基礎補強は可(建築確認不要) | 新築扱いとなる構造変更 |

リノベ前に必ず確認すべき4つの法的ポイント

リノベを始める前に、法的制約を明確にしておくことが最重要です。

① 接道状況(再建築不可の原因)

- 前面道路が「建築基準法上の道路」に該当するか

- 接道幅2m以上確保できるか

- 隣地を一部借地して“接道確保”できるか(位置指定道路の可能性)

不動産登記上「私道」に見えても、実は建築基準法上の道路でない場合があります。

役所(建築指導課)での確認が必要です。

② 用途地域と建ぺい率・容積率

- 現在の建物が用途地域の制限内で建てられているか

- 建ぺい率・容積率オーバーの場合、増改築不可

リノベーションの範囲を超えて「建築確認」が必要になると、

再建築不可が理由で許可が下りないことがあります。

③ 構造安全性(耐震性能)

- 昭和56年以前の建物(旧耐震基準)は要注意

- 壁量・基礎補強で安全性を確保

- 耐震改修工事は補助金対象になることも

④ 既存不適格建築物としての扱い

- 法改正前に合法的に建てられた建物は「既存不適格」

- 違法建築物(無確認建築物)とは区別される

- 「適法に建てられたが、今は再建築不可」というケースが多い

補助金・減税で負担を軽減できるケースもある

再建築不可物件でも、リフォーム補助金や減税制度を使える場合があります。

| 支援制度 | 対象 | 上限額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 住宅省エネ2025 | 窓・断熱・給湯器 | 最大60万円 | 登録業者による施工 |

| 耐震改修補助金 | 木造住宅の耐震補強 | 最大150万円 | 自治体申請が必要 |

| バリアフリー改修減税 | 高齢者・障がい者対応改修 | 最大20万円 | 所得税控除可 |

| 空き家活用補助金(自治体) | 住居再生・移住促進目的 | 最大200万円 | 地方自治体ごとに異なる |

「建て替え不可」でも“改修”として申請できる制度が多いため、

工務店と一緒に自治体に確認しましょう。

関連記事:和歌山県のバリアフリー・高齢者住宅改修支援制度まとめ

リノベを成功させる3つの実務ポイント

再建築不可物件のリノベでは、施工よりも事前準備が9割です。

- 1. 現況調査(インスペクション)を必ず実施

→ 構造・基礎・シロアリ・傾きなどを事前にチェック。 - 2. 設計士・建築士を交えた計画を立てる

→ 法的制限と施工可否をプロに判断してもらう。 - 3. ローン・補助金を同時に検討

→ 再建築不可は住宅ローンNGなケースが多いため、リフォームローンを活用。

「物件を買ってから考える」では遅いケースが多いです。

購入前の段階で“リノベ可能か”の調査をしておくのが鉄則です。

実際の成功事例:再建築不可でも快適に再生できたケース

| 事例 | 内容 | 費用目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| ① 京都市内(築45年・木造2階建) | 外壁・水回りフルリノベ | 約800万円 | 古民家風に再生、民泊として運用 |

| ② 神戸市長田区(築40年) | 耐震補強+間取り変更 | 約1,000万円 | 補助金併用で安全性を確保 |

| ③ 奈良市(築50年) | 空き家を二世帯住宅へ改修 | 約1,200万円 | 基礎補強+内装全面改修 |

金融面の注意:住宅ローンが使えない場合の対応策

再建築不可物件は、一般的な住宅ローン審査が通らないことが多いです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 銀行ローン | 原則NG(担保価値が低いため) |

| リフォームローン | 工事内容によっては利用可 |

| ノンバンク系ローン | 金利高めだが対応可能 |

| 自治体融資制度 | 耐震・省エネ改修なら対象の場合あり |

関連記事:リフォームローンと住宅ローンの違いは?賢い資金調達方法まとめ

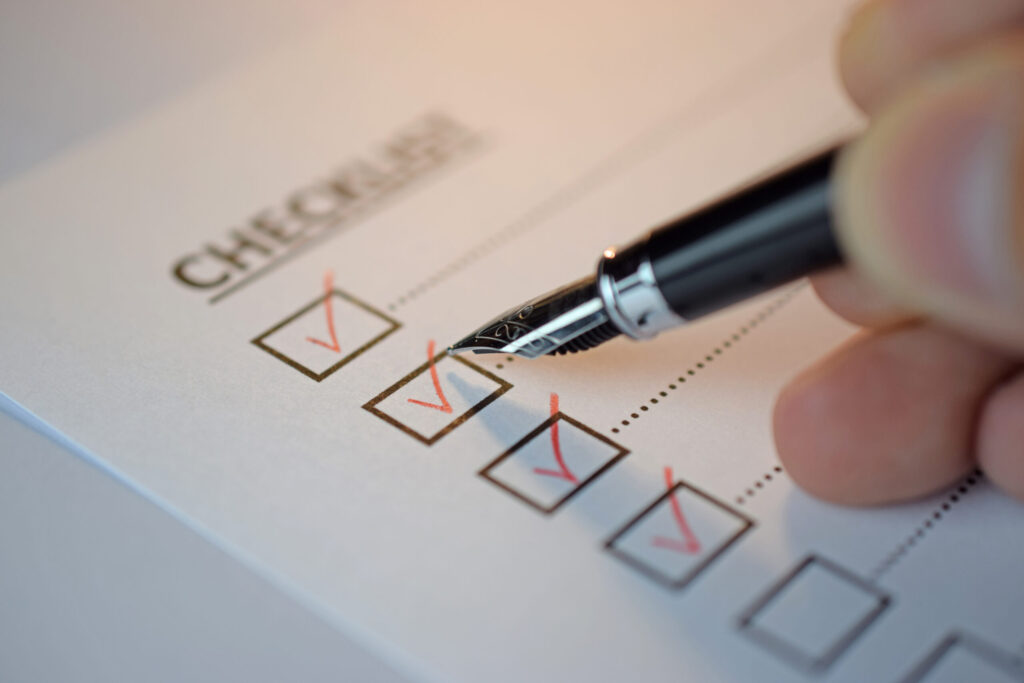

施工時のトラブルを防ぐためのチェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 事前調査 | 構造劣化・シロアリ・傾きの確認 |

| 契約書 | 「再建築不可物件」である旨を明記 |

| 保証範囲 | 補修保証・構造保証があるか |

| 施工範囲 | 外壁・屋根など“建替え扱い”にならない範囲を明確化 |

施工途中で「確認申請が必要」と判断されると、工事がストップする場合があります。

事前の建築士確認が最大のリスク回避策です。

まとめ:再建築不可でも「価値ある住まい」に変えられる

- 再建築不可でも内装・耐震・断熱リノベは可能

- 接道・用途地域・建ぺい率を事前確認

- ローン・補助金は活用条件を見極める

- 設計士・工務店と連携して合法かつ実現性の高いプランを立てる

- 成功の鍵は「調査→計画→施工後の管理」まで一貫して行うこと

再建築不可は“リスク物件”ではなく、「知識と準備で活かせる再生資産」です。

安価で購入できる今こそ、リノベーションという再生手法を活用しましょう。